Vom Schauplatz zum Hörplatz

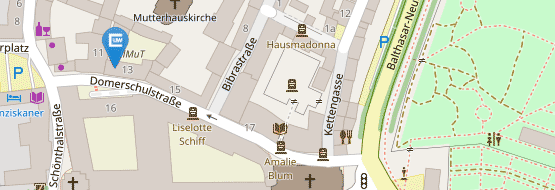

Das Projekt "Vom Schauplatz zum Hörplatz" beschäftigt sich interdisziplinär mit der NS-Zeit in Würzburg. Unter der Leitung von Dr. Monika Unterreiner findet das musikpädagogisch orientierte Erinnerungsprojekt statt, das von Musikpädagogikstudierenden geplant und durchgeführt wird. Das Projekt zielt darauf, Würzburger Schauplätze der NS-Zeit klingend aber nicht wertend in Erinnerung zu rufen. Offene Konzerte an Schauplätzen des Nationalsozialismus sollen dabei sowohl interkulturell als auch partizipativ zu Begegnungen zwischen Mensch und Stadtgeschichte einladen. Die Veranstaltungen richten sich explizit auch an Würburger Schulen, deren Schüler*innen passiv oder aktiv an den musikalischen Events teilnehmen können.

Zum didaktischen Hintergrund:

„Kreative Vermittlungsformen in der politisch-historischen Bildung“ (Hoffmann, 2012) sind keine Erfindung der letzten Jahre, sondern blicken insbesondere in der Geschichtsdidaktik bereits auf eine mindestens 20-jährige Tradition zurück (Sauer, 2008; Dorner & Engelhardt, 2006; Bernhardt, 2003; Geschichte lernen, Nr. 50/1996; Wimmer, 1994). Ebenso befasst sich die historische Musikpädagogik traditionsgemäß mit Möglichkeiten hinsichtlich eines verantwortbaren Umgangs, was die Fachgeschichte und die daraus resultierenden didaktischen Aufgaben betrifft. Dies beinhaltet laut Thomas Greuel ebenso, „Folgerungen aus der Vergangenheit für die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft abzuleiten (…) [und] sich der Frage zu stellen, welche musikpädagogischen Beiträge möglich sind zur Abwehr und Eindämmung deutschtümelnder, nationalistischer, rassistischer, antisemitischer oder anderer Bestrebungen von Intoleranz“ (Greuel, 2001). Diese in der heutigen Zeit eher polemisch wirkende Zielformulierung hat letztlich nichts an Relevanz verloren. Es geht - etwas zeitgemäßer formuliert - um die Frage, wie ästhetisch-künstlerische Fächer sich positionieren, welchen Beitrag sie in welcher Form leisten können bzw. wollen, wenn es um die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit geht, und welches Potenzial hier in einer explizit künstlerisch geprägten Erinnerungsarbeit liegt. Seit einigen Jahren rücken insbesondere reflexiv-partizipative Ansätze in den Vordergrund, die öffentliche bzw. institutionalisierte Geschichtsvermittlungsprozesse auch als Reflexionsfläche politischer Machtstrukturen betrachten und daher dafür plädieren, Rezipient*innen und deren Lebensgeschichte aktiv in Vermittlungsprozesse miteinzubeziehen (Sturm & Rollig, 2001; Hoffmann, 2012; Rieder, 2017).

Weiterführende Literatur:

- Brauer, J. (2021). Lied und Musik im Geschichtsunterricht. Wochenschau Verlag.

- Bundschuh, S., Drücker, A., Hilgers, J., Voßberg, T. & Yetkin E. Y. (Hrsg.) (2024). Jugendliche Erinnerungspraktiken. Methodenplurale Forschung zur Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart. Verlag Barbara Budrich.

- Bundschuh, S., Drücker, A., Hilgers, J., Voßberg, T. & Yetkin E. Y. (Hrsg.) (2022). Partizipativ erinnern. PRAKTIKEN | FORSCHUNG | DISKURSE. Eine Bestandsaufnahme. Köllen Druck+Verlag GmbH.

- Drechsler, H. (2024) „Musik sagt so viel mehr, als Worte jemals tun werden und hat uns als Menschen geprägt.“ – das Projekt „Lebensmelodien“ im Kontext einer Gedenkstättenfahrt. In H. Berkessel & C. Dold (Hrsg.): ERINNERUNGSKULTUR IM WANDEL. Neue Herausforderungen und Wege des Lernens und Arbeitens in Gedenkstätten (S. 61-72). Wochenschau Verlag.

- Kultusministerkonferenz (2014). Erinnern für die Zukunft. Empfehlungen zur Erinnerungskultur als Gegenstand historisch-politischer Bildung in der Schule. https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2014/2014_12_11-Empfehlung-Erinnerungskultur.pdf

- Münchner Kammerspiele (o.D.). Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. https://www.muenchner-kammerspiele.de/de/mk-forscht/1194-erinnerung-als-arbeit-an-der-gegenwart

- OeAD (2025). Achtzig Jahre danach. NS-Erinnerungsarbeit in künstlerischer Praxis und Vermittlung heute (Tagung). Achtzig Jahre danach. NS-Erinnerungsarbeit in künstlerischer Praxis und Vermittlung heute — ERINNERN: NATIONALSOZIALISMUS UND HOLOCAUST

- de Perrot, A.-K. & Wodiunig, T. (2014). Evaluieren in der Kultur. Warum, was, wann und wie? Ein Leitfaden für die Evaluation von kulturellen Projekten, Programmen, Strategien und Institutionen. https://www.kultur-vermittlung.ch/fileadmin/webmaster/Bilder/mitglieder/Leitfaden_2014_dt_online.pdf.

- Rieder, K. (2017). Ökologisch – Digital – Partizipativ. Kernbegriffe für die Zukunft des Museums». In: FREILICHTmagazin. Mitteilungen aus dem LWL-Freilichtmuseum Detmold – Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde (12), S. 140–141.

- Zentrum Erinnerungskultur (2024). Künstlerisch-performative Erinnerungsarbeit. https://zentrum-erinnerungskultur.de/events/workshop1-kuenstlerisch-performativ/