Verlinkte Einleitung für Buch Übergänge in der Musik.....

Zu einer kulturwissenschaftlichen Theorie der »Passage«

Martin Zenck

Abstract: On a theory of „Passage“ in the field of cultural studies

This article distinguishes systematically eight aspects of a „passage“ or else of a „transition“: after a first introduction on Jasper Johns‘ painting Passage from 1962 and a preamble on the fields of discourse on „passage/transition“, the text secondly differentiates between the philosophical aspect of a movement in time and space (as well as in music) and thirdly a historiographically orientated aspect of a multiply concentrated timeline on the cusp of an epoch. A fourth aspect is a formal-syntactic one of a „bridge passage“ („pont“ = transition) in the proceeding form of the first movement of Beethoven‘s third symphony, a fifth is a transversal one of rationality (W. Welsch), a sixth is an intercultural one, like it was generated by A. van Genepp in Rites de passage and in an opposed manner by Klaus Huber; The seventh thought is a paradigmatic one of a diverse experience of space- and timepassages in Mathias Spahlinger‘s orchestral work passage/paysage für großes Orchester (1991), the eighth is a moving tableau in film, which stands between the flow of images and stills, between the tableaux vivants and „passage“ and „transgression“.

The relation between fixation and flow within a movement thereby basically moves into the centre, whereas the movement in the extreme is dynamised through and desolves all that is resisting or grinds it to a halt. Not least in globalisation have passage-like and hybrid identities of cultures, which surf on sleek surfaces, prevailed against strictly self-contained cultural identities.

Einleitung

Mein Vortrag ist insofern theoretisch, d. h. selbstreflexiv, als er Formen der Passage, wie ich sie im Folgenden thematisch-diskursiv unterscheide, auf die Darstellungsform meines Beitrags selbst beziehe. D. h., dass verschiedene Bewegungen des Übergangs, des Durchgangs, der Überschreitung, aber auch die gegensätzlichen der Trennung und Absetzung tragend für meinen Vortrag werden.

Wesentlich für die Bewegung der Passage ist ihre Unabgeschlossenheit, ihre offene Identität, weswegen ich jederzeit eine der Passagen verlassen und in eine andere hinüber gleiten kann. Es gibt lediglich zwei Kriterien ihrer Formung, die zu berücksichtigen sind: erstens ihre Dauer, die nur Ausschnitte, aber nicht ausgeführte Text-Teile entfalten darf; zweitens die offenen Ein- und Ausgänge, die sie vom Fragment unterscheiden, das eben in diesen Markierungen deutlich bezeichnet ist durch das Herausgebrochensein aus einem Steinbruch, aus einem »Ganzen«, wobei das Fragment eben die Schründe abbildet und keine oberflächlichen Übergänge, die wesentlich zusammenhangslos für sich stehen können, ohne von etwas zu etwas führen zu müssen. Im Sinne der Dialektik Hegels heißt das: »…das Übergehen, welches das Wesentliche ist und den Widerspruch enthält…«[1], ein Zitat, das Mathias Spahlinger als ein Motto seinem großen Orchesterstück passage/paysage voranstellt. Dieses permanente Übergehen durch den produktiven Selbstwiderspruch ist kennzeichnend auch für die Bewegung innerhalb nicht-systemischer Zusammenhänge, einen Vorgang, den Hegel noch paradox gerade an die Bewegung eines »Ganzen«[2] gebunden hatte (es bleibt bei ihm die Frage, wie Totalität zu denken sei, wenn der ständig tätige Selbstwiderspruch im Übergehen solche Grenzen, auch die der Totalität, doch sprengen müsste), sondern auch für Passagen, die ihren Ort in einem »Kult des Ephemeren«[3] haben (vgl. dazu Punkt 5: Transversalität (Wolfgang Welsch), im vorliegenden Buch, S. 11f.).

Hier kann bereits ein Hauptpunkt für unsere Diskussion festgehalten werden, welchen Ort der »Übergang« in geschlossenen oder relativ durchdeterminierten Kontexten hat oder haben kann und ob er nicht wesentlich gebunden ist an eine Theorie des Flüchtigen und Ephemeren. Dies gilt nicht nur für die verschiedenen Objektbereiche der Wissensgeschichte und der ästhetischen Praxis, sondern ebenso für die transkulturellen Transfers zwischen Nord und Süd und West und Ost und vice versa.

In diesem Sinne der relativ offenen Übergängigkeit gehe ich jetzt in eine erste Passage über und beginne gleich mit einem Modell aus der neueren Kunstgeschichte und zwar mit Jasper Johns’ Bild Passage[4] von 1962, das ich nicht nur wegen des Bild-Titels ausgesucht habe, sondern auf Grund der dort im Medium des Bildes selbst verhandelten Gegensätze zur Passage: nämlich »Trennung« und »Identität«. Während Identität auf der Einheit der Gegensätze beruht und von einer passageren Identität nur schwerlich die Rede sein kann, weil die Einheit immer wieder in Bewegung gehalten wird und zerfließt, ist der Übergang, der Durchgang und eben das zerfließende Zerrinnen geradezu eine Reflexionsgestalt, die im Bild Jasper Johns, wie wir noch genauer sehen werden, bestimmend wird. Ebenso widersetzt sich die Passage der Trennung, es sei denn die gewaltsame Form der Passage, die Transgression wird hier in Anspruch genommen, wobei aber die massiven, Grenzen verletzenden Überschreitungen wiederum andere Bewegungsformen sind als Passagen, für die das Flüchtige, Beiläufige und Ephemere eher charakteristisch sind als gewaltsame Durchbrechungen wie bei den Rites de passage in der Theorie von Arnold. von Genepp (vgl. dazu Punkt 6, S. 12f.). Lassen Sie mich also nach diesen kurzen systematischen Überlegungen zu den Begriffs- und Spannungsfeldern der »Passage«/des »Übergangs« unmittelbar zum bereits angekündigten Bild von Jasper Johns übergehen:

Abb. 1 Jasper Johns: Passage (1962) [Bildlegende, vgl. Angabe Fußnote 4]

Ausstellungskatalog, Abb. 63, S. 124.

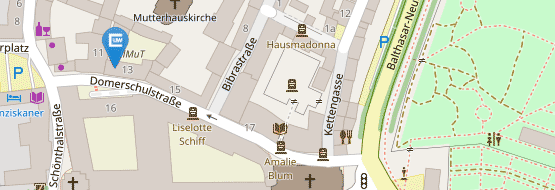

Das Bild selbst habe ich mehr oder weniger zufällig bei einer Passage, einem auch schlendernden Durchgang in der Basler Kunsthalle einer Jasper Jones gewidmeten Ausstellung entdeckt, die auf die Dekade zwischen 1960-1970 konzentriert und gegenwärtig in Basel zu sehen ist.

Grundsätzlich verhandelt das Medium des Bildes, das Jasper Johns nicht als eine romantisch geheimnisvolle Kategorie, denn als »Ding« verstanden haben wissen möchte, den Gegensatz von etwas Durchlässigem, Trennendem und etwas absolut Einheitlichem. Die vollkommene Einheit von Ding und Wort findet sich im »Eron« und »Enveloppe«, das abgebildete Bügeleisen ist das, was es als Ding ist und für den Umschlag gilt das Gleiche. Nicht vom Gegenstand, aber von der Bewegungsform des Schabens her, weist das eingeschriebene Wort »scrape«, welches selbst zerkratzt ist, eine unmittelbare Einheit von eidetischem Zeichen und Wort auf, das den Vollzug gegenüber dem Tun bezeichnet. Dagegen sind die drei Grundfarben »red«, »blue«, »yellow« durchlässig anderen Farben oder Einfärbungen gegenüber. Es gibt also Passagen und Übergänge zwischen den Farben, aber eben keine zwischen Wort und Ding, die vollkommen im Sinne einer Sprachontologie miteinander übereinstimmen. Ein Drittes findet sich in den durchgezogenen Strichen. Hier herrscht gegenüber der Durchlässigkeit und Einheit die Trennung, die aber nicht nur durch die durchgezogene Linie, sondern gerade auch durch den Gestus des malenden Farbauftrags, dessen Energie über die Linie hinweg wirkt, besonders stark hervorgehoben wird. Dennoch bleibt hier eine eigentümliche Spannung zwischen der unüberschreitbaren Linie der Trennung und dem dynamischen Bewegung des Farbauftrags, die über die gezogene Linie hinüber wirkt. Zwei weitere Aspekte weisen schließlich im Bild Jasper Jones auf die »Passage«: einmal der aus der Antike stammende kalte Farbauftrag der Enkaustik, der die Farben durch einen heißen Spachtel vermischt und somit die Zeiten und die Farben ineinander übergehen lässt, zum anderen das der Bildtradition eigene Verfahren, Sprache und Bild durch Inschriften durchlässig zu machen und dasjenige, was ephemer ist, die Bedeutung eines Bildes, durch die Schrift auf Dauer zu stellen. Hier stehen allerdings Trennung von ikonischen und sprachlichen Zeichen und der Übergang beider im Bilde in einer äußersten Spannung.

Diskursfelder des Wortes »Passagen«

Abgesehen von der vielseitigen Verwendung des begrifflichen Umfeldes des »Übergangs« zeichnet sich ein kulturwissenschaftliche Projekt der »Passage« bereits in unterschiedlichen Reihen der Verlagsprogramme im Wiener Verlag »Passagen« und in der von Bernhard Waldenfels herausgegebenen Reihe Übergänge im Münchner Fink-Verlag ab. Dokumentiert der Wiener Verlag mit seiner Edition der »Passagen« vor allem den Versuch, das poststrukturalistische Denken Frankreichs (Levinas, Derrida, Lyotard etc.) in Deutschland bekannt zu machen, also ein zwischen Philosophie und Dichtung stehendes offenes Programm nach Deutschland hin durchlässig zu machen, wobei eben die Permeabilität von philosophisch eigentlicher und metaphorisierend uneigentlicher Schreibweise bereits eine »Passage« markiert, so gilt die Münchner Reihe einerseits den historischen Krisen-Passagen zwischen Deutschland und Frankreich in der »Zwischenkriegszeit«, andererseits den Übersetzungen französischer Texte ins Deutsche, vor allem der epochemachende Studie von Maurice Merleau-Ponty über Das Sichtbare und Unsichtbare, welche ihrerseits auch das Thema der Passage zwischen einem hinteren Horizont und vorderen Horizont zum Gegenstand hat, der aus ihm heraus in die Erscheinung tritt. Mit diesen auf die »Passage« bezogenen Schriftreihen sind bereits verschiedene Bedeutungsbereiche der »Passage« aufgerufen: erstens die des einseitigen kulturellen Übergangs von einem Bereich (topographisch von einem Land in das andere im Sinn einer West-Ost-Passage); zweitens die des interkulturellen Übergangs, der eine entsprechende Wechselwirkung und ein korrespondierendes Echo zwischen den Kulturen intendiert; drittens die des raum-perspektivischen Übergangs von der physischen Dingwelt in eine »Metaphysik« (und umgekehrt) und viertens die des Durchgangs, mit dem auch eine Überschreitung (auch einer Grenze) vollzogen wird und dabei fünftens den Begriff der »Passage« mit dem der »Transgression« in Verbindung bringt (vgl. aber auch zur Differenz von »Passage« und »Transgression« Punkt 8, S. 18).

1. Zeit und Bewegung: Zeitpassagen

Grundsätzlich vollzieht sich das Übergehen von etwas in etwas, auch in ein Anderes. Es betont weniger den Ausgangs- und Zielpunkt als vielmehr den prozessualen Vollzug, wobei Anfang und Ende zumeist als etwas Festes, als eine fest umrissene Größe verstanden wird. Gegenüber dem entelechetischen und klimaktischen Prinzip, das der Vervollkommnung, der Vollendung und dem heroischen point de perfection gilt, ist die Passage weniger spektakulär. Sie lässt flüchtig »etwas Revue passieren«, übernimmt einen Textausschnitt (eine Passage) in einen wirklich umfassenderen und theoretisch wie literarisch kohärenten Text, worin der frühere Auszug gleichsam verschwindet oder seiner eigentlichen Gestalt zugeführt wird. (Die Passage geht dort entweder als etwas nur Vorübergehendes verloren oder vermag die lineare Konsistenz von eigentlichen Haupt-Texten irritierend zu unterbrechen). Da die Passage wesentlich einen Vorgang bezeichnet, einen unabschließbaren, weil immer in Bewegung befindlichen, ist es geradezu ihre unumstößliche Eigenschaft, nicht vor etwas Festem halt zu machen, an ihm, als dem Widerständigen zu brechen und zu scheitern (dies wäre auch möglich), sondern Bereiche des Ephemeren, Fragilen, Arbiträren und Marginalen aufzusuchen, welche den Transitionen unentwegte Bewegungsformen ermöglichen. Eine Theorie des Übergangs besteht wesentlich in der Behauptung einer permanenten Bewegung im »Zwischen« und »Dazwischen«. Sie geht davon aus, dass die Bewegung, sobald sie etwas Fixierbares zu erreichen droht, sie von diesem abgestoßen wird, um wieder in einen Strudel der Bewegung zu gelangen oder sie setzt die Negation gegen sich selbst, um nicht still zu stehen (vgl. oben die Definition Hegels vom »Übergehen«, S. 2 u. Fußnote 2).

Bisher war von einem »Übergang« die Rede, der die Vorstellung einer kontinuierlich und homogen verlaufenden Zeit zugrunde liegt. Darin wären alle Entwicklungen Metamorphosen ohne jegliche Eigenschaft von Steigerung. Alles in dieser Zeitphase wäre im Übergang befindlich, die Eckdaten willkürlich oder zufällig gesetzt. Dagegen gestellt werden könnte ein nicht-kontinuierliches Verlaufsmodell mit Unterbrechungen, Sistierungen, Stillständen, Vertiefungen, Überschneidungen, wodurch Simultaneitäten entstehen. Was wären innerhalb einer solchen Bewegung »Übergänge«? Wären Passagen solche Bewegungsformen, die zwischen verschiedenartigen Rupturen stehen, wobei das »Dazwischen« entweder wieder eine homogene und kontinuierliche Zeit ausmacht oder zwischen den Unterbrechungen nochmals eine zu diesen Zeitbewegungen kontrastierende, längere oder kürzere Zeitphasen markiert? Was wären »Übergänge schließlich innerhalb mehrfach geschichteter Zeitverläufe? Solche der linear und dia-linear gerichteten oder vertikal springenden oder sich verdichtenden Bewegung in der Zeit? Es ist hier trotz und gerade vermöge der unbeantworteten Fragen deutlich, dass der Bewegungsmodus von »Übergängen« abhängig ist von der jeweiligen Vorstellung der Zeit, der gleichförmigen, der gekrümmten, die sich zur Kugelgestalt des Raums dehnt. Raum- und Zeitpassagen wären demnach zunächst grundsätzlich voneinander zu trennen, um dann auf Grund der Einheit von der äußeren Anschauung des Raums und der inneren der Zeit (Kant) und auf Grund der jeweiligen Bezogenheit zum Begriff der »Bewegung« zumindest heuristisch verbunden zu werden.

2. Raum und Bewegung: Raumpassagen der Musik

Bekanntlich hat Walter Benjamin im unvollendeten »Passagen-Werk« an Durchgänge, an belebte, öffentliche Boudoirs mit ausgestellten Waren in den raumhohen Vitrinen gedacht. Es waren begehbare Passagen für den Flaneur, der durch offene, ihn flankierende Installationen hindurch ging. Dieses Hindurchschlendern durch großstädtische Passagen unterscheidet sich grundsätzlich von dem Durchgehen und Wandern durch Landschaften, die Benjamin allerdings in der Folge auf Louis Aragon’s Le paysan de Paris dann doch wieder an der »Passage de l’opéra« orientierte. Zu eigen ist ihnen zwar jeweils eine ungerichtete Bewegung, aber die Art der Bewegung, seine Lenkung durch die Kollonaden und durch die Wege, sowie die Weise der Begrenzung oder Nicht-Begrenzung sind jeweils grundverschieden. Hier ist bereits im Vorgriff auf Späteres auf die Differenz von Raum- und Zeitpassage, auf die Passagen in der Großstadt und in der scheinbar von der Kultur abgetrennten Natur im Orchesterwerk passage/paysage von Matthias Spahlinger hinzuweisen, dem ein eigner Passus gelten wird. – In Diskussionen wird gewöhnlich dann, wenn von Zeit die Rede ist, gefordert, dann müsse auch vom Raum gesprochen werden. Doch diese beiden Formen der Anschauung, nach Kant der äußeren und der inneren, können auch getrennt werden, vor allem wenn die Theorie des Raums von Michel Foucault[5] mit in den Blick genommen wird. Dieser hat nun ganz eindeutig die Ansicht, dass das 19. Jahrhundert eines der »Zeit« schlechthin gewesen sei mit dem linear gerichteten und unendlichen Fortschrittsbegriff und der durch die Industrialisierung gegebenen »Beschleunigungen«, während wir heute im 20. und 21. Jahrhundert in einer in real time vernetzten Globalität in einer Simultaneität des Raumes leben würden, in dem die Momente der Sukzession, das Nacheinander von Ereignissen insgesamt außer Kraft gesetzt worden seien. Übertragen kann diese Überlegung auf den Sammelband mit dem Thema Wagner im Raum[6], in dem es darum geht, den mythisch überzeitlichen Raum gegen den diskursiven der Zeit durchzusetzen, mit der der Raum durchmessen wird. Es kann damit der Verdacht aufkommen, dass der zeitlos überzeitliche mythische Raum, der keine Bestimmungen der Distinktion und Differenz duldet, gegen die sukzessiv-distinkte Diskursivität der Zeit gesetzt würde. Doch ob hier der »Raum zur Zeit« oder die »Zeit zum Raume wird«, sei einstweilen dahin gestellt, wichtiger erscheint hier bei dem Thema der »Raumpassagen der Musik« der Sachverhalt, dass die jeweilige architekturale Räumlichkeit immer schon den konkreten, kompakten und haptischen Klang der Musik bestimmt oder bereits entsprechende antiphonale und doppelchörige Kompositionsverfahren ausgelöst hat, welche die spatialen Bedingungen entschieden verstärkt hatten oder diese zu aller erst nutzen und fruchtbar machten. Darüber hinaus, über die triviale Behauptung, dass sich mit jedem Raum auch die in ihm erklingende und verklingende Musik in ihrem Charakter verändere, dass schließlich der Raum die Musik immer aufs neue komponiere und nicht nur eine für einen bestimmten Raum komponierte Musik, über diese historischen Argumente hinaus, gibt es im 20. und 21. Jahrhundert den Sachverhalt, dass bestimmte Geräte wie der »Spatialisateur« für die Produktion und Aufführung der Répons von Pierre Boulez[7] im Ircam und des Haller-Phon für die Aufführung des Prometeo von Luigi Nono in Venedig den Klang im Raum haben sich bewegen und passieren lassen, wie keine Musik je zuvor. Der Klang, den eine Musik durch diese live-elektronischen und digitalen Geräte der Verräumlichung in Form von Raum-Passagen erlebt, unterscheidet diese vollkommen von den natürlichen und architektonisch einmal so gegebenen Räumen, die das Klangvolumen einer Musik auf diese »naturlich« gegebene Weise bewegt, verdichtet oder auch diffuser hat werden lassen. Nein, mit diesen Geräten steht das gesamte Aggregat an räumlicher Differenzierung zur Disposition, so dass die Klänge den Raum und in ihm die Musiker und Zuhörer in einer Weise erfassten, dass sich ihn nicht nur über die Bewegungsvorstellung und taktile Übertragung nur etwa metaphorisch berührt hätten, sondern dass er nun, der Zuhörer, den Klang unmittelbar als ihn umgebend, seine Körper als direkt als in Bewegung befindlich durch die Musik empfindet. Es gilt denn hier den spezifischen Begriff der Atmosphäre geltend zu machen, wie ihn Rainer Maria Rilke mit Bezug auf die Skulpturen Rodins versucht hat fruchtbar zu machen. Rilke spricht bei den durch äußere Verwundungen verletzten Körpern davon, dass sie dadurch trotz ihrer Statik eine Dynamisierung erfahren würden. Die Schründe der Haut, welche den Skulpturen von der Hand des meißelnden Bildhauers zugefügt wurden, seien nicht anders zu verstehen als eine Raum-Ergreifung der Skulptur. In diesem Sinne können denn auch die von den spatialen Rotationsmaschinen erzeugten Klang-Körper verstanden werden: als in Bewegung versetzte, unterschiedlich dicht oder locker gefügte Klangmassen, die den Hörer, der inmitten dieser gesteuerten Klangmassen sitzt, unmittelbar mit der Atmosphäre der dichten oder diffusen Klänge um gibt. Das, was Rilke noch metaphorisch als »Raum-Ergreifung« der so dynamisierten Skulptur bezeichnet hatte, ist bei Nono und Boulez höchst real, weil die Auren der Hörer mit den Atmosphären der Klänge im Raum sich verbinden, verdichten und vollkommen neue Volumina erzeugen.

3. Geschichte – Epochengrenzen und Epochenschwellen (Blumenberg)

In einem Gespräch mit Alexander Kluge hat Heiner Müller hervorgehoben, dass die Zeit zwischen 1968-2000 die der utopischen Entwürfe gewesen sei, die sich auf Makrostrukturen bezogen hätten, während das 21. Jahrhundert eines des Rückzugs aus solchen Entwürfen sei, in dem Mikrostrukturen bestimmend für die Konstruktion der jeweiligen Gegenwart sei. Solche gegensätzlichen Konzeptionen wird man nur annehmen können, wenn sie differenziert genug sind und tatsächlich auch für die Geschichtsschreibung der unmittelbaren Vergangenheit und für die der zurückliegenden Geschichte in Anspruch genommen werden kann (H. Müller benennt im angeführten Gespräch die Geltungsbereiche seiner Behauptung nicht näher: sind diese auf die künstlerische oder auf die wissenschaftliche Geschichtsschreibung im Sinne einer »umgekehrten Prophetie« Friedrich Schlegels bezogen?). Dabei würde einer makrologischen Konstruktion eine klimatkisch und peripetisch konzipierte Historiographie entsprechen, welche die langen Zwischenzeiten weniger betont als die Zeiten der Umbrüche und Revolutionen (Die Geschichtstheorie hat längstens darauf hingewiesen, dass die Annahmen solcher radikaler Zäsuren immer mit auch theologisch verbundenen Vorstellungen einer neuen Zeitzählung assoziiert sind). Dagegen ist die Schwellen-Theorie von Hans Blumenberg schon seit seinem 1966 erschienenem Buch Die Legitimität der Neuzeit insofern mikrologisch ausgerichtet, als sie die Wenden nicht als eindimensional bedingte katastrophische und alleine einschneidende Zäsuren begreift, sondern als vielfache Passagen, als gebündelte Zeitstränge, die einander überlagern. Blumenbergs am Umbruch der Neuzeit orientierte Konzeption hat den Vorzug, dass sie die Aufmerksamkeit nicht auf die langen, scheinbar homogenen Zwischenzeit lenkt, sondern eben auf die Schwellzeiten, ohne diese aber im Sinne eines linearen Risses eines Zeitstrangs zu interpretieren, sondern als vertikale Passage. [vgl. dazu die Beiträge von Susanne Kogler, Leonhard Olschner und Michael Heinemann im vorliegenden Band, S…]

4. »Übergang/Überleitung« – »Passage« als musikalisch syntaktische Kategorie

Nach der produktiven Formenlehre des frühen 19. Jahrhunderts, die von Heinrich Christoph Koch über Antoin Reicha/Carl Czerny bis hin zu Adolf Bernhard Marx reicht und sich bei diesem der Abstraktion von Beethovens Formdenken verdankt, wird der Teil zwischen Hauptsatz (Hauptidee)und Seitensatz (Nebenidee) innerhalb der Sonatenhauptsatzform als »Überleitung« oder als »pont« (Brücke/Über-Gang) bezeichnet. Bereits im Kopfsatz der dritten Sinfonie Beethovens zeigt sich auch hier der »Widerspruch im System« insofern, als dieser nur vermittelnde Teil mit zum entscheidenden formbildenden Aspekt der Durchführung und der Coda in der Reprise umfunktioniert wird. Diese Überleitung T. 65-83, die zunächst nur scheinbar sequenzierend ist, verdichtet sich bereits mit T. 70 durch die Verkürzung der Fortspinnung und der Einsatzabstände in den Holzbläsern. – Dieser Überleitungsteil wird in der Df. für die weitere und kombinatorische Entwicklung überaus wirksam, da er mit T. 185-218 verschiedene Themen- und Motivbereiche miteinander verknüpft: in den tieferen Streichern den modulierenden HS (nur das Hauptmotiv b), dann die Synkopenbewegung der Fortsetzung des HS (den Einschub) und schließlich die Bläserstrophen mit ihrer marschartigen Fanfarenintonation. Diese Entwicklung wird kurz unterbrochen durch eine abgespaltene Floskel aus dem Sequenzmotiv (T. 194-197) mit tremoloartiger Steigerung, um dann wieder modulierend über F, b-moll, As-Dur und des und F zwischendominantisch nach Es-Dur in T. 220 zurückzukehren. – Diese Überleitung wird dann in der Rp auf S. 25 zunächst wieder direkt von der Exposition übernommen, um dann ab S. 29 nach Eintritt der Coda auf dem Übergang von Es über Des und C-Dur erneut einen eigenen Durchführungsteil im Schlussabschnitt zu eröffnen. Hier kann von einer veritablen zweiten Df. gesprochen werden, welche die scheinbar gesicherte dreiteilige Architektur von Exposition – Df. – Reprise gefährdet, weil im Schlussteil gerade keine Symmetrie im Formverlauf mit dem ersten Teil hergestellt wird, sondern eine Formdynamik virulent wird, der die Rp. Gerade zu einem eigenständigen, auch nicht an der Exp. orientierten Formteil erhebt (also eine zweite eingezogene »Mitte«). Dieser Teil gleicht einem retardierenden Moment, einem tableau über lange gehaltenen Pedaltönen über C – H, B –As –e, um dort dann auch im Coda-Teil die Bedeutung des neuen Durchführungsthemas (dort in e-moll, hier in f-moll) unter Beweis zu stellen. Auf S. 32/33/34 unter Akkolade wird das Überleitungsmotiv nochmals als integrierendes Moment dieses ganzen Teils bedeutsam, weil es zum einen das Motiv b des HS nochmals blühend im Dialog der Hörner, zum anderen mit der Steigerung der Fanfaren-Intonation zur Entfaltung bringt. Dieses also zunächst nur beiläufige Überleitungsmotiv wird im Prozess seiner Umdeutung zu einem Nucleus von treibender Kraft und Energie in der Coda. – Aus der Dynamik der Überleitung, ihrer Funktionsumdeutung in einen eigenständigen und substantiellen Formteil, der sich erst im Nachhinein ergibt (Die Überleitung wäre also in der Übertragung einer Überlegung von Peter Gülke von der Einleitung als Widerspruch im System auch wiederum ein Widerspruch, der die Hinleitung und den Umweg als substantiell für den Prozess ausweist; vgl. Hegel, Ph.D. G., Umwege als die wirklichen Wege), aus dieser Dynamik resultiert ebenso der Konflikt der metrischen Zweier- und Dreier-Gruppierungen, der schon frühzeitig in der Exposition vorhanden ist und dann zu ganzen formbildenden Teilen ausgearbeitet wird. [vgl. dazu Matthew Pritchard, Johannes Menke, Hans-Ulrich Fuss, Heinz von Loesch und Julia Kursell im vorliegenden Band, S. ]

5. Transversalität (Wolfgang Welsch)

So paradox es zunächst klingen mag: Übergänge kann es nur dort geben, wo Markierungen gesetzt, zumindest Schwellen existieren, aber keine Grenzen, die nur überschritten werden können (vgl. dazu die Unterscheidung von »Passage« und »Transgression«, Punkt 6 u. 8, S…). In einer Welt, in der auch im territorialen Sinn kaum noch Trennungslinien verlaufen, sondern sich alles wie auf der glatten Oberfläche eines Bildschirms bewegen kann, dort gibt es zumindest im traditionellen Verständnis keine Übergänge mehr, weil jede Dynamik nach allen Seiten hin transitorisch ist, womit die früheren Übergänge nicht nur ihre zeitliche, sondern auch ihre räumlich-vertikale Orientierung verloren haben. Dort, in der Tradition, waren sie gerade gebunden an Festes, Fixierendes, an die Abgrenzung des einem von dem anderen, vor allem in der Begriffslogik, in der gerade die Bestimmung des einen Gegenstands vom anderen strikt zu unterscheiden war. Die Verstandeslogik »zeigt die Begriffe in ihrer festen Bestimmtheit und Unterschiedenheit«[8] und erst die dialektische Logik Hegels entfaltet sich dann »in ihrem Übergehen und in ihrer Auflösung.« Diese Bewegung wird zwar durch den ständigen Selbstwiderspruch in Fluss gehalten, ist aber nicht so grundlegend passager, als dass sie nicht in der »Einheit der Entgegensetzung« halten machen würde. Wenn die Totalität radikal über Hegel hinaus gedacht würde, so müsste das »Übergehen« durch den permanenten Selbstwiderspruch auch noch die Grenzen einer solchen durch die »Einheit der Gegensätze« erzeugten Totalität überschreiten, ein Postulat, das Theodor W. Adorno durch eine »negative Dialektik« zu erfüllen suchte.

Das Diskursfeld, das in der Folge hiervon eröffnet wird, ist dasjenige einer »transversalen Vernunft«, wie es Wolfgang Welsch in seinem fast 1000-seitigen Grundlagenbuch der Vernunft[9] im Zusammenhang mit dem postmodernen Wissen entwickelt hat. Ihm zufolge führt die Überwindung einer setzenden, d. h. ständig auf Trennung fixierten Avantgarde zu einer Bewegung ohne das sichernde Netz von Definitionen, einer Bewegung von »Übergängen zwischen Übergangslosem«[10], wodurch die traditionellen Kontexte der Avantgarden verlassen werden sollen. Verglichen werden kann dieser Vorgang insofern mit musiktheoretischen Entwicklungen vor allem der Syntax (s. o.) und des Einzeltons, als die postmoderne Grammatik keinerlei Hypotaxe und Parataxe mehr kennt, die noch an der regulativen Syntax orientiert war. Auch hat die Postmoderne die Isolierung des Einzeltons, wie sie die Tradition seit Andreas Werkmeisters temperierter Stimmung heraus gearbeitet hat und dann mit der »Idee des Seriellen« in der Definition aller vier/fünf Parameter des Tons gipfelte, aufgelöst. Dagegen führte die Aufhebung des durch die Parameter definierten Einzeltons durch die Mikrotonalität, den Spektralismus und durch die Entdeckung der verschiedensten Geräuscharten bis zum Schweigen zu einer Vorstellung eines grenzenlosen Übergangs, in dem auch das absolut Ephemere und Flüchtige seinen Ort haben kann. In unterschiedlicher Weise können diese Überlegungen zur Transversalität den Werken von Mathias Spahlinger, Mauricio Kagel und Helmut Lachenmann zugeordnet werden, wie sie unter Punkt 7 entwickelt wurden. Keinesfalls ist dabei an eine direkte und unreflektierte Zuweisung zu den immer noch als bloße Epochenbegriffe verstandenen Phasen der Avantgarde und der »condition postmoderne« von Lyotard gedacht. [vgl. Mathias Spahlinger u. Susanne Kogler im vorliegenden Band S…]

6. Passagen als Transgressionen in hybriden Kulturen: Les rites

de passage (von Genepp) und der Gegensatz der Transkulturalität bei Klaus Huber[11]

Eine der wesentlichen Thesen dieses Beitrags unter den Punkt sechstens besteht im Bedingungsverhältnis von Kulturalität/Transkulturalität und dem jeweiligen politischen System. So gibt es gegensätzliche kulturelle Systeme, die nur durch gewaltsame Überschreitungen (Transgressionen) in ein Verhältnis gerückt werden können, so wie sie Arnold von Genepp 1908 in seinen Rites de passage, einer Entdeckung der Ritualdynamik um die Jahrhundertwende um 1900 entwickelt hat. Dabei spielt ein Drei-Stadien-Gesetz eine entscheidende Rolle, das von einer Trennung von dem alten kulturellen System, der Initiation in ein neues und in dessen vollkommen gelungener oder misslungener Integration ausgeht (beim Scheitern ist die Bewegung dann allerdings irreversibel). Im Gegensatz dazu steht in der folgenden Jahrhundert- und Jahrtausend-Wende um 2000 ein folgenreiches Prinzip von Transkulturalität, das zwei Kulturen nicht gegeneinander setzt, um durch die Trennung in einer anderen heimisch zu werden, sondern ein Prinzip, das die Identität einer Kultur bei gleichzeitiger Anerkennung einer anderen bewahrt. Dies ist nur unter bestimmten politischen Bedingungen möglich. Während geschlossene Systeme, vor allem von Diktaturen, ihre je eigenen autochthonen und unter politischem Druck angepassten Kulturen gegenüber anderen und fremden abschirmen, sind Demokratien, soweit sie überhaupt bereits vollkommen als liberale Gestaltungsprinzipien der politischen Wirklichkeit umgesetzt sind, von der Öffnung auf andere und fremde Kulturen hin gekennzeichnet. Klaus Hubers Oper Schwarzerde ist demnach Theorie und Praxis in einem, indem sie die Bedingungen von Leben und Kultur unter der Diktatur Stalins und ihre Auswirkungen bis 1989 analysiert und mit der Perestroika auch die Aufarbeitung[12] der bis dahin und auch später noch verdrängten Dichtung Mandelstam beginnen lässt. Mit Mandelstam reklamiert Huber nicht nur eine europäische Kultur, die Mandelstam[13] im Blick hatte und behielt, sondern eine bereits bei diesem Dichter vorgezeichnete Transkulturalität, die gegenüber der europäischen Kultur vor allem die armenische einbezogen hat. Verkürzt heißt denn auch die These, dass Demokratien nicht durch autopoetische Systeme im Sinne von Niklas Luhmann entstehen, sondern nur durch heteropoetische der Transkulturalität.

Hier setzt denn auch die Praxis der Transkulturalität ein, dass die Oper Schwarzerde nach der theoretischen Analyse der politischen Rekonstruktion von Verfolgung erstens verschiedene Sprachen in der Originalsprache russisch, deutsch, armenisch (auch französisch und englisch) sprechen und singen lässt, zweitens gegenüber den drei verschiedenen Sprechformen des Ideolekts, des Soziolekts und des Dialekts weniger die Semantik als vielmehr die expressive Phonetik und Gestik von Sprache berücksichtigt (also den bei der Information unterdrückten Teil der Sprache) und drittens neben dem europäisch temperierten Tonsystem vor allem die Modi der arabischen Musik (vgl. Abb…. und Anm.42) verwendet. Es ist klar, dass Huber zumindest mit den beiden Aspekten bereits den Arbeiten Mandelstams folgen konnte, wo er vergleichbare Prinzipien der Transkulturalität entdecken konnte. So in den Beschreibungen Mandelstams von der armenischen Sprache, von »deren Zwischenlagen von Luft in den Halbvokalen«[14], der subtextuellen Mimetik und Gestik und vor allem die bei Mandelstam wirksame Kommunikation zwischen Dichter und Leser[15] durch die orale Poesie[16], bei der sich nicht primär der Sinn durch die Schrift, sondern durch die performative Sprechweise vermittelt. Gerade in den exemplarischen Melodien/Monodien des Knaben und von Nadja kann von der Seite des Komponisten Klaus Huber aus gesagt werden, dass er diese orale Poesie ins musikalische überträgt. Als Resultat ist dann etwas zu hören, was zwar im allgemeinen Sinn Text-Komposition oder auch »Vertonung«, d. h. Musikalisierung der onomatopoetischen Aspekte der Sprache und ihrer »Klangfiguren« genannt werden mag, aber nicht ausreichend erscheint, weil das einmalige Timbre der komponierten und gesungenen Stimme etwas an körperlichem Ausdruck hervorbringt, das weder von der Semantik noch von der Phonetik her angemessen erfasst werden kann. Wenn also behauptet wird, Huber habe dies dichterische Prinzip der oralen Poesie kompositorisch fruchtbar gemacht, dann heißt dies soviel, das der Gesang den Text nicht nachbuchstabiert, übersetzt und verklanglicht, sondern dass er ihn erst überhaupt erst genuin hervorbringt, ihm einen Ausdruck abringt, den die Sprache von sich aus in dieser Form nicht erreicht. Gegenüber den hier für die Transkulturalität in Anspruch genommenen Vorstellungen der Integration der armenischen in eine gesamteuropäische Kultur, wäre die von Huber musikalisch praktizierte orale Poesie im »hinter den Sprachen liegenden Gestus« (J. Joyce) ein weiteres Kriterium für die Transkulturalität. Die Mittel der Umsetzung, die der Komponist verwendet, wären dann mit der kompositorischen Reflexion arabischer Tonsysteme ein weiteres Kriterium für Transkulturalität. Ein umfangreicher Bestand an Aufzeichnungen und Kompositions-Skizzen zur Oper Schwarzerde gilt denn auch genau dieser Aufarbeitung der so ganz anders geordneten Tonsysteme arabischer Musik, vor allem des einzelnen Modus des »Maqam« oder der vielen Modi der »Maqamat«. Die ersten Überlegungen reichen bei Klaus Huber von der Diskussion der drittel-tönigen Stimmung (seit 1965), der viertel-tönigen (seit 1966), der umfassend drittel-tönigen (seit 1989 mit Dichters Pflug«), der mittel-tönigen (seit Kirnberger III auf der Orgel[17]) bis hin zur systematischen Einbeziehung von 19 Tönen innerhalb der Oktave anhand des Cembalo universale für seine Gesualdo-Komposition Lamentationes Sacrae et Profanae ad Responsoria Iesualdi (1993-97). Diese verschiedenen Tonsysteme der temperierten und nicht-temperierten Stimmung (generell das chromatische und das feiner mikrotonal abgestufte System) werden in umfassender Weise in der Oper Schwarzerde wirksam. Es dürfte daher nicht zu gewagt erscheinen, wenn die Ent-Deckung des wahrhaft transkulturellen Dichters Ossip Mandelstam mit der Erforschung neuer, durch die Mikrotonalität weit geöffneter Ausdrucks- und Bewegungsräume in Verbindung gebracht wird. Aufschlussreich ist jedenfalls der Sachverhalt, dass nach den scheinbar abgeschlossenen theoretischen und praktischen Studien zur Mikrotonalität diese nun erneut wieder im Zusammenhang der Skizzen zur »Schwarzerde« aufgenommen werden und nicht zufällig die Modi des arabischen Maqamat und der arabischen Kultur[18] in einen Zusammenhang der als »Gesualdissimo«[19] bezeichneten Passage der Oper Schwarzerde überführt.

[vgl. dazu die Beiträge von Erik Fischer, Jörn Peter Hiekel und Christian Utz im vorliegenden Band]

7. Trancision (Kagel) - Staub (Lachenmann) - Passage/Paysage (Spahlinger)

Was könnten »Übergänge« in Spahlingers Stück sein? Zunächst negativ, weil zunächst nur Bewegungsformen vorkommen, die sich einer als Übergang bezeichenbaren Satzzone als sperrig gegenüber erweisen. Dagegen herrschen kontrastreiche Klänge und unverbundene Explosionen auf der einen Seite vor, regelmäßig wiederholte Klänge auf der anderen. Auch lange ausgehaltene Ligatur-Klänge widersetzen sich der Vorstellung eines Passageren, es sei denn, sie würden allmählich entweder durch den langsamen Abbau/Aufbau der Vertikale oder durch mikropolyphone Verflechtungen ineinander übergehen, also eine Passagen zwischen statischen Pedalklängen und in sich bewegten Texturklängen bilden. Aber dort, wo zunächst Klänge wiederholt werden, diese aber so gedehnt werden, so dass die Zwischenräume zunehmend verschwinden, die Klänge also verbunden werden, so dass zwischen den gesetzten Klängen Ausdünnungen, Echos entstehen, dort kann von einem komponierten Übergang gesprochen werden. Aber da es das Prinzip des Stücks ist, alles im Übergang[20], weil nur in ihm und durch ihn Wahrheit behauptet werden kann zu halten, können diese Setzungen sich nicht behaupten, weil der Übergang als ein ästhetisches Ereignis oder als ein ausgezeichneter, wenn auch gedehnter Augenblick seine Wirksamkeit verliert, sobald er »wiederholt« wird und einen neuen Weg zu einem anderen Übergang suchen muss. Es ist dabei wichtig hier festzuhalten, dass das in der Musik gegebene traditionelle Verhältnis zwischen thematisch Konturiertem und reinem Passagen- und Laufwerk aufgegeben ist, ebenfalls dass die Formteile des Übergangs (Pont, Brücke) ihrerseits wieder zu etwas Festem führen müsste. Es wird also in der Komposition Spahlingers ein ständig sich selbst aufhebendes Prinzip in seiner Verwirklichung gesucht, das mit Wolfgang Welschs Theorie der »transversalen Vernunft« als »Übergang im Übergangslosem« bezeichnet werden kann (vgl. hierzu mit den Angaben zu Welsch den Absatz § 5, auf Seite 11). Auf andere vergleichbare oder auch entgegen gesetzte Weise begegnen sich mit diesem Werk Spahlingers Mauricio Kagels Trancision I und II[21] und Helmut Lachenmanns Staub für Orchester[22]. Während der Zusammenhang mit Kagel auf Grund der gesuchten Übergängigkeit von Ton und Geräusch auf der Hand liegt, den Kagel systematisch von ganz unterschiedlichen Arten des Geräuschs und vor allem von der Seite des Clusters ausarbeitet, der darin zur graduell abgestuften Auflösung des einzelnen definierten Tons durch seine zunehmende Verbreiterung im Cluster führt, geht Lachenmann einen ganz andere Weg, den ich hier mit ihm aufsuche, um den grundsätzlichen Unterschied zur Passage bei Spahlinger deutlich zu machen. Die Passage kann als eine fließende Bewegung aufgefasst werden, die kaum merklich von einem zum anderen führt, selbst wenn der Ausgangs- und Endpunkt nicht als etwas Setzendes, Markiertes und Konturiertes aufgefasst werden. So minimal der Übergang dabei sein mag im Sinne der »Kunst des kleinsten Übergangs«, wie ihn Theodor W. Adorno als Steigerung von Wagners »Kunst des Übergangs« bei Alban Berg feststellte, vollzieht sich aber diese Bewegung immer vor der Folie der klar umrissenen und ausgeführten Linie des dissegno. In Lachenmanns Staub haben wir eine gegenläufige Bewegungsform: es wird gerade nicht eine wenn auch noch so geringe, aber doch gerichtete Entwicklung gesucht, die ihrerseits so weiter geführt wird, dass kaum unterschiedene Stadien der Progression feststellbar wären, sondern es wird ein Prozess fortwährender Dissoziation und Zerstäubung des Klangmaterials verwirklicht. Ausgangspunkt ist und war einmal etwas Festes, thematisch Konturiertes, Beethovens neunte Sinfonie, aber die Tonpunkte, die sich dort zu einer melodischen Linie oder zu einem Akkord zusammenschließen, werden pulverisiert. Das zersprengte Material, der »Staub« von Tönen, ist also der vollkommene Gegensatz zu einem ständig im Fliessen gehaltenen Material bei Spahlinger.

8. Filmpassagen – Das Bewegungsbild zwischen den stills des stehenden Bildes, dem tableau vivant und dem Scènario: Passion von Jean-Luc Godard und der Passage/Transgression bei Olga Neuwirth

In seinem Buch Passagen zwischen Kunst und Kino[23] hat Winfried Pauleit Übergänge/Trennungen zwischen im Film zitierten Photographien und dem Bewegungsbild des Filmes unterschieden. Wohl um die ästhetische Isolierung des einen vom anderen aufzulösen, hat Jean-Luc Godard in seinem Film Passion und in dem dazugehörigen Film über den Film mit dem Titel Scènario zwar Gemälde aus der bildenden Kunst (keine Photographien) in das Medium des Bewegungsbildes eingebunden, aber eben nicht als schnittartige Photographie in schwarz-weiß, sondern hat, um diese zitierten Bilder nicht als isolierende Rahmungen im Film erscheinen zu lassen, diese Gemälde durch das Kunstmittel des tableau vivant belebt. Dadurch wurden sie in den Fluss der Bewegungsbilder einbezogen, obwohl zunächst Zitat in der Form der auch mehrfachen Rahmung, verwischen sich nach und nach die Konturen der Grenzen der Bilder: sie lösen sich auf ins Handlungsgeschehen, wodurch eine wechselseitige Übergängigkeit von still und Bewegung, von Dynamik und drohendem Stillstand erreicht wird. Der Hintergrund für eine derartige Technik des Ineinander- und Übereinanderfließen-Lassens der Bilder ist im genannten Scènario zu sehen, in dem Godard seine neue Film-Ästhetik vor einer weißen Leinwand demonstriert, um die gängige Vorstellung, dass der Film eine optische Um- und Übersetzung eines narrativen und handlungsbestimmten Drehbuchs sei, auszuhebeln. Nein: nach Godard gilt es zunächst das »Scènario« zu löschen, damit der Film eben nicht nach Maßgabe einer in Dialoge aufgelösten Prosa erzählt wird, sondern nach Maßgabe der Erzählbarkeit einer Geschichte nur und vermöge von Bildern, die sich bewegen, still stehen, ineinander verfließen etc. Dabei sind verschiedene Formen des Übergangs maßgeblich: eine, die vom zitierten und stillgestellten Bild ausgeht, dies in ein tableau vivant auflöst und dieses wiederum mit der Probenarbeit des Films, in dem u.a. diese Bilder gestellt und inszeniert werden zu verbinden und es in die auch äußere Handlung einzufügen. Verkürzt formuliert ist es ein Vorgang, der nicht von der Schrift eines Buches zu einer Handlung im Film verläuft, sondern von der Bewegung des Regisseurs vor der weißen Leinwand auf das Bewegungsbild des Films. Es ist eine andere Vorstellung von der Schrift als einer »écriture« im Sinne von Roland Barthes, die hier tätig wird: aus der Geste der Hand, des Arms und des ganzen Körpers heraus sich mit eben dieser Bewegung ins weiße Bild (Blatt Mallarmés) einzuschreiben und um dadurch ganz wesentlich die eigene Lebendigkeit des Regisseurs in die des Bewegungsbildes »übergehen« zu lassen. Eine ganz andere Bedeutung hat schließlich der Begriff des »Übergangs« im Verhältnis zur Passage und zur Transgression. So gibt es etwa im Film von Olga Neuwirth mit dem Titel Erik (A)[24] von 2004 Fahrtsequenzen mit einem Auto, mit denen wir mittels der Auge der Kamera durch die Winterlandschaften fahren und diese, weil es keine hinderlichen Schwellen gibt, auch passieren, indem wir durch diese hindurch- und aus ihnen herausfahren. Die Zeiterfahrung der Passage wird durch eine entsprechend flirrende elektronische Musik verstärkt, während die Musik im zweiten Teil ausbleibt, weil hier zwar auch Fahrten mit dem Auto stattfinden, aber solche, die u. a. in den Krankhausflur führen und dort zu einer verletzenden Geschlechtsumwandlung von Erik. Da die Musik hier ausbleibt, durch ihr Schweigen ein Kontrapunkt zur früheren Passage gesetzt wird, markiert hier die Absenz von Musik die Gewaltsamkeit eines veränderten Übergangs, der nur mit der mit Gewalt verbundenen Transgression angemessen bezeichnet werden kann. Während also Passagen zwar auch über Schwellen führen, reißen Transgressionen mittels der Gewalt Grenzen nieder, weil nur durch sie eine Überschreitung möglich erscheint. [vgl. dazu die Beiträge von Bettina Schlüter, Petra Maria Meyer, Thomas Koebner/Fabienne Liptay, ….im vorliegenden Band, S…]

Literatur

Nibbrig, Christiaan L. Hart: Übergänge. Versuch in sechs Anläufen, Frankfurt/Leipzig: Insel 1995.

[1] Das Zitat stammt aus Hegel: Wissenschaft der Logik, Erster Band: Die objective Logik, Nürnberg: o. V. 1813; hier zit. n. der Ausgabe bei Felix Meiner, Bd. 2, Hamburg: o. V. 1969, S. 60. Das Zitat heißt in vollem Umfang: «Das Vorstellen hat daher wohl allenthalben den Widerspruch zu seinem Inhalte, kommet aber nicht zum Bewusstsein desselben; es bleibt äußerlich Reflexion, die von der Gleichheit zur Ungleichheit, oder von der negativen Beziehung zum Reflektiertsein der Unterschiedenen in sich übergeht. Sie hält diese beiden Bestimmungen einander äußerlich gegenüber und hat nur sie, nicht aber das Übergehen, welches das Wesentliche ist und den Widerspruch enthält, im Sinne. –»; vgl. zu Hegels doppeltem Begriff des »Übergehens«: in der Verstandeslogik, in der die Begriffe strikt voneinander getrennt sind und wegen der klaren Abgrenzung keinen Übergang dulden und in der dialektischen Logik, in der durch die Einheit der Gegensätze ein »Zustand« erreicht wird, der wiederum nur einen Übergang darstellt und damit eine spekulative Logik möglich und notwendig wird (vgl. H. Korten, Art. Übergang, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 11, Darmstadt: o. V. 2001, Sp. 31). Zugleich findet sich dieses Zitat als Motto dem großen Orchesterstück passage/paysage von Mathias Spahlinger vorangestellt (Partitur erschienen im Verlag Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1994; vgl. dazu auch den Beitrag von Mathias Spahlinger im vorliegenden Band, S…)

[2] Vgl. zu diesem Widerspruch zwischen Hegels Konzeption des Übergangs und einer innerhalb der »transversalen Vernunft«: Wolfgang Welsch: Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft, Frankfurt am Main: o. V. 1996 (vgl. dort insbesondere folgende Passage: »Bei Hegel hatten die Übergänge eine ganz andere Bedeutung als hier [innerhalb der postmodernen transversalen Vernunft]. Sie hatten systematisierende und totalisierende Funktion. Sie waren von vornherein teleologisch angesetzt, bedeuten die ‚Aufhebung’ des Vorausgegangenen und ergaben insgesamt den Gang des Geistes. Sie fügten sich zu einer Reihe, die den vollständigen Aufbau des Systems ergab, weil in ihnen immer schon die Kraft der Totalität wirksam war. – Unter heutigen Bedingungen hingegen führen die Übergänge gleichermaßen zu Verbindungen wie zu Trennungen.« (Welsch, S. 754).

[3] Der »culte de l’ephémère ist eine Bezeichnung für Verfahrensweisen des Surrealismus, wie er auch von Louis Aargaon verwendet wurde. Programmatisch schlägt sich diese Ästhetik des Flüchtigen in der Zeitschrift L’ephémère nieder, von der auch ein anderes Werk gleichen Titels des Komponisten Mathias Spahlinger herrührt.

[4] Jasper Jones: Passage, 1962: Abb. 63 in folgendem Buch: Jasper Jones. An Allegory of Painting, 1955-1965 (=auch Basler Ausstellungskatalog), München: Prestel-Verlag o. J., S. 124.

[5] Vgl. Michel Foucault: Des espaces autres, in: Architecture, Mouvement, Continuité, No. 5, Oktober 1984, S. 46-49; hier zit. n. der Ausgabe der Schriften Foucaults: Von anderen Räumen, in: Michel Foucault: Dits et Ecrits. Schriften, Bd. 4., 1980-1988, Frankfurt am Main: o. V. 2005, S. 931; vgl. zu dieser Einschätzung und Behauptung auch kritisch: Martin Zenck: Passagen zwischen Wissensformen und Wissensräumen. Überlegungen zu den »Orten« in der Topik, Heterotopie und Utopie bei Michel Foucault (erscheint, in: Konstitutionsbedingungen von Wissensräumen von der Antike bis heute, hrsg. v. Mechthild Dreyer, Berlin: Akademie-Verlag o. J.).

[6] Vgl. dazu Der Raum Bayreuth. Ein Auftrag aus der Zukunft, hrsg. v. Wolfgang Storch, Frankfurt am Main: o. V. 2002.

[7] Vgl. dazu Martin Zenck: Der Gegen-Raum/die Heterotopie und der virtuell-mobile/szenographische Raum. Überlegungen zu Michel Foucault und den »Répons« und dem »Dialogue de l’ombre double« von Pierre Boulez (erscheint, in: Der szenographische Raum, hrsg. v. Volker Bohn u. Rainer Wilharm, Frankfurt am Main: Transcript-Verlag 2008).

[8] Vgl. zu Hegel den Art. Übergang von H. Korten, Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 11, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2001, Sp. 31.

[9] Wolfgang Welsch: Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept einer transversalen Vernunft, Frankfurt am Main: o. V. 1996 (zum »Übergang« vgl. insbesondere das Kap. X. Transversalität, S. 748-765)

[10] Welsch, a. a. O., S. 752.

[11] Vgl. dazu grundsätzlich und ausführlich: Martin Zenck: Politisches Denken und Transkulturalität in Klaus Hubers Oper Schwarzerde nach Ossip Mandelstam, in: Klaus Huber. Musik-Konzepte. Bd. 137/38. Neue Folge, hrsg. v. Ulrich Tadday, 8 (2007), S. 75-106.

[12] Vgl. zur »Wirkungsgeschichte« und Editionsgeschichte der Werke Mandelstams in der Sowjetunion, während der Perestroika und mit dem Ende der UdssR, Ralph Dutli: Einführung und Kommentar zur Gesamtausgabe, in: Supplement zu Ossip Mandelstam. Das Gesamtwerk in zehn Bänden, Zürich: Ammann-Verlag 2004, S. 3-7. Trotz der berechtigten Kritik Dutlis an der Unterdrückung des Gesamtwerks Mandelstams unter dem System der UdssR muss hervorgehoben werden, dass es immer wieder auch vor der Perestroika russische Ausgaben einzelner Werk Mandelstams gab.

[13] Vgl. R. Dutli: Dialog mit Frankreich, in: ders.: Ossip Mandelstam. Als riefe man mich bei meinem Namen, Zürich: o. V. 1985, S. 55ff.

[14] Ossip Mandelstam: Reise nach Armenien, S. 47.

[15] Vgl. Mandelstams Ausführungen in den beiden Abhandlungen An den Leser und Gespräch über Dante, in: Ossip Mandelstam, Gespräche über Dante. Gesammelte Essays II. 1925-1935. Aus dem Russischen übertragen. und herausgegeben von Ralph Dutli, Zürich: o. V. 1991.

[16] Durch diese peripathetische und artikulatorische Praxis des Dichtens ist bekanntlich auch die teilweise »verbrannte Dichtung« Mandelstams durch die korrespondierende memoria von Nadescha Mandelstam gerettet worden, die von der anderen Seite aus das Prinzip der oral poetry beherrschte. Zwei Stellen mögen die Bedeutung der »Stimme« gegenüber der »Schrift« hervorheben: »Die poetische Materie hat keine Stimme. Sie malt nicht mit Farben und drückt sich nicht mit Worten aus. Sie hat keine Form und keine Inhalt, aus dem einfachen Grund, weil sie einzig im Vollzug existiert. Der fertige Text ist nicht anderes als ein kalligraphisches Produkt, das unvermeidlich nach dem vollzogenen Ausbruch übrig bleibt…« (Gespräch über Dante, a. a. O., S. 174) und »Das innere Bild des Verses ist nicht zu trennen vom unendlichen Mienenspiel, das über das Gesicht des sprechenden und erregten Rezitators huscht. Die Kunst des Sprechens nämlich verzerrt unser Gesicht, sprengt seine Ruhe, zerstört seine Maske.« (Entwürfe zum »Gespräch über Dante«, a. a. O. S. 179)

[17] Klaus Huber: Für einen lebendigeren Orgelklang. Stimmungssysteme, Temperatur, Mikrotonalität, in: Klaus Huber: Umgepflügte Zeit, a. a. O., S. 83-88.

[18] Vgl. Renate Würsch: Orientalische Anmerkungen zu Klaus Hubers Assemblage ‚Der Erde bewegt sich auf den Hörnern eines Ochsen’, in: unterbrochene Zeichen, a. a. O., S. 99-108.

[19] Vgl. die Szene Tenebrae… (Gesualdissimo), Partiturseite 81, München: Verlag Ricordi 2001; vgl. zur Dritteltonstimmung im Vor- und Umfeld Gesualdos bei Guillaume Costeley: Martin Kirnbauer: Guillaume Costeleys Chanson‚ Seigneur Dieu, ta pitié s’est estendue dessus moy’ in Dritteltonstimmung, in: unterbrochene Zeichen, a. a. O., S. 77-98.

[20] Vgl. dazu die Selbstinterpretation des Komponisten Mathias Spahlinger zu seiner eigenen Komposition paysage/passage im vorliegenden Band, S. …..; vgl. weiter die analytische Arbeit von Markus Hechtle: 198 Fenster zu einer imaginären Welt. Versuch über die elementare Arbeit von Mathias Spahlinger in seinem Orchesterstück ‚passage/paysage’, Saabrücken: o. V. 2005.

[21] Vgl. dazu die ingeniöse Analyse von Dieter Schnebel: Transición II für Klavier, Schlagzeug und zwei Tonbänder« und »Transición I für elektronische Klänge, in ders.: Mauricio Kagel. Musik – Theater – Film, Köln: DuMont Dokumente 1970, S. 26-50.

[22] Helmut Lachenmann: Staub für Orchester [1985-87], Wiesbaden: Breitkopf & Härtel 1997, Studienpartitur. Partitur-Bibliothek 5177; vgl. die Einspielung auf CD mit dem Rundfunk-Sinfonie-Orchester unter der Leitung von Myung Whun Chung in der CD-Reihe Musik in Deutschland. 1950-2000. Musik für Orchester: Sinfonische Musik 1980-1990, hrsg. vom Deutschen Musikrat in Kooperation mit RCA Seal/BMG Classics; vgl. analytisch den Text von Rainer Nonnemann: ’Meine Musik wächst in den Rissen, Gletscherspalten.’ Helmut Lachenmanns ‚Staub’ für Orchester (1985-87), in: Rainer Nonnemann: Beethoven und Helmut Lachenmanns ‚Staub’ für Orchester (1985-87), Saabrücken: o. V. 2000, S. 44-47.

[23] Winfried Pauleit: Passagen zwischen Kunst und Kino, Frankfurt am Main: o. V. 2004; vgl. weiter zur hier vorgelegten Konzeption in nuce: Martin Zenck: acoustic turn – versus iconic turn. Über die subvokale Bedeutung der Musik im Stummfilm (Bunuel: Rihm/Kagel) und in Filmen von Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini und Andrej Tarkovskij, in: acoustic turn, hrsg. v. Petra Maria Meyer, München: o. V. 2008, dort insbesondere die Seiten 416-419. (Dieser Frage gelten noch weitere Studien, deren Druck in Vorbereitung sind: Intermedialität von Film, Musik und Geschichte, Würzburger Filmkonferenz und Zur Funktionalität/Dysfunktionalität und Autonomie der Musik im Film, Dresdner Filmkonferenz unter dem Thema Neue Musik und Film und ihre Wechselwirkungen während des Kunstforums Hellerau).

[24] Vgl. dazu Stefan Drees: Filmmusik – Film/Musik – Musikfilm. Zum Wechselverhältnis zweier Medien im Schaffen Olga Neuwirths (Vortrag in Dresden während der Konferenz über Neue Musik und Film und ihre Wechselwirkungen im Kunstforum Hellerau; Druck in Vorbereitung; erscheint unter diesem Titel in Mainz: Schott-Verlag 2009).